A la une

Qui est Charlie ?

Par Bryan S.

Nous ne sommes pas Charlie, et je tiens à préciser avant toute chose que je ne cherche pas là à faire une quelconque apologie du terrorisme et de l’acte aussi abominable qu’insupportable qui s’est déroulé mercredi 7 janvier 2015, seulement à m’interroger sur que veut dire être Charlie. C’est un fait, si nous avions été Charlie, la situation financière du journal ne serait pas celle qu’elle est aujourd’hui ; si nous avions été Charlie nous aurions nous-mêmes comptés parmi les cibles de ces barbares, parce que nous nous serions battu au nom de la liberté d’expression, et même pire si nous avions été Charlie plus tôt peut-être aurions-nous pu éviter de faire de ce journal une cible. D’ailleurs nous sommes-nous exprimés en 2006 après que Charlie Hebdo a pris ses responsabilités en publiant, presque seul contre tous les caricatures danoises ?Qu’avons-nous fait en 2011 après que le bâtiment de Charlie Hebdo a été victime d’un premier attentat (heureusement sans victime) pour protester contre son numéro spécial Charia Hebdo ? Et soudain quasi unanimement, la France s’est réveillée mercredi 7 janvier Charlie se souvenant que la liberté d’expression pourtant inscrite dans le préambule de sa constitution était l’un des piliers de sa démocratie et a fait part dans un élan populaire et ostentatoire de son soutien pour les victimes de cette ignoble attentat aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les rues.

Aujourd’hui, nombre de Français se disent Charlie, policier, juif, français et j’en passe. Etre Charlie est devenu une bonne vieille salade niçoise, un mesclun regroupant sans cohérence toutes les opinions et toutes les sensibilités. Car c’est bien là l’ironie, nombre de gens qui étaient forts critiques à l’égard du journal (dont des gens qui ont porté plainte à une dizaine de reprises contre le journal, comme je ne sais pas moi, le clan Le Pen…) ont voulu se réclamer de Charlie Hebdo et de sa liberté d’expression. Ironie suprême d’ailleurs des hommes politiques sont actuellement en train de militer pour faire voter un patriot act à la Française soit un ensemble de lois qui en soit nuiraient aux libertés fondamentales dont la liberté d’expression et tout cela au nom de Charlie Hebdo. D’autres encore, là aussi souvent adepte de la couleur bleu marine, ont vu dans ces actes de terrorisme un moyen de stigmatiser la communauté musulmane, déversant leur haine islamophobe sur les réseaux sociaux et attaquant des lieux de cultes. C’est tout de même particulièrement paradoxal d’affirmer lutter au nom de la liberté d’expression, et des valeurs républicaines, et d’oublier que la liberté de culte est inscrite elle aussi dans la déclaration des droits de l’homme de 1789. On comprend alors qu’être Charlie ne veut absolument pas dire se réclamer de l’esprit Charlie, dont il faut le reconnaître les gens de notre génération ne savent que très peu. Pour la majorité d’entre nous Charlie se résume à des Unes provocatrices qu’on regarde avec sourire pour moi, et indignations pour d’autres, quand on passe devant un kiosque, sans pourtant aller plus loin dans la lecture.

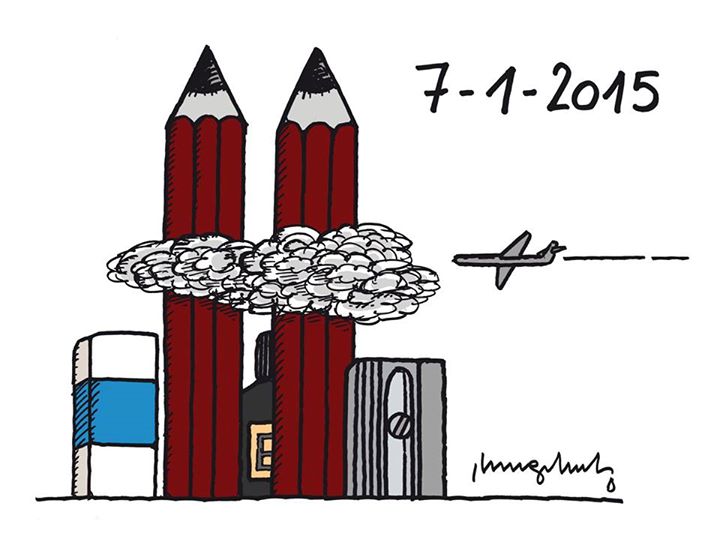

Cependant nous voulons être Charlie, nous voulons que ce qui s’est passé à la rédaction de Charlie Hebdo ne puisse plus se reproduire, que jamais plus on ne meurt pour un dessin. Là encore on se rend compte qu’il y a une certaine distance entre ce qu’on veut affirmer et ce que l’on fait véritablement. C’est ainsi que des journaux Anglo-Saxons qui pourtant titraient « Je suis Charlie », floutaient les caricatures de Charlie Hebdo, démontrant leur hypocrisie et leur engagement de façade. Car ça a l’air facile d’être Charlie, ça n’engage à rien, et c’est bien là le problème, peu importe d’être Charlie aujourd’hui si ce n’est pas pour l’être demain. Être Charlie ne peut signifier qu’un engagement permanent pour la défense de la liberté d’expression, et plus généralement pour le respect des droits de l’homme, aussi bien ici qu’ailleurs, maintenant et dans les années qui suivent. Etre Charlie, c’est encourager le maniement de la plume et du crayon (ou plus vraisemblablement du clavier) plutôt que celui des Kalashs, et favoriser le débat plutôt que le combat. J’entends déjà les amateurs de Dieudonné et autres antisémites en puissance me dire que je suis partisan d’une liberté d’expression à deux vitesses, ne m’étant pas personnellement opposé à l’interdiction des spectacles de ce prétendu humoriste, alors même que je me suis offusqué quand on a attaqué Charlie pour délit de blasphème en Alsace en 2013. Je répondrais que la liberté d’expression et de critique n’est pas la liberté de stigmatiser une certaine communauté et d’inciter à la haine contre celle-ci. Car de ce que j’ai pu en observer, c’est bien réducteur de limiter le travail de Charlie Hebdo à ses quelques caricatures du prophète et à ses Unes racoleuses, qui sont numériquement bien moins nombreuses que les attaques de Charlie à l’égard du Pape, de la religion chrétienne ou de ses croyants. Je fais partie de ceux qui pensent que ce 7 janvier 2015 constitue un 11 septembre français, tant ces attaques ont une portée symbolique qui a su réveiller notre conscience républicaine. Gardons durablement le souvenir de ces tristes journées, afin de continuer à se battre pour la sauvegarde des valeurs républicaines, et afin que le mouvement « je suis Charlie » survivent à la vague d’émotion suscitée par ces attentats. C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui et tous les autres jours qui suivront je suis et je serai Charlie, mais aussi Ahmed, Bernard M, Bernard V, Clarissa, Elsa, Franck, François-Michel, Frédéric, Georges, Jean, Michel, Mustapha, Philippe B, Philippe H, Stéphane, Yohan, Yoav.

Par Bryan S.

Valmy, Chateaudun et Charlie

Comme tous les autres jours de la semaine, on ne venait pas me chercher à 16h30 à la sortie de l’école, je profitais du petit temps de récréation jusqu’à 17h puis j’allais à « l’étude » jusqu’à ce qu’on vienne me récupérer. Pour autant, le mardi était un jour spécial pour moi. Mes parents étaient divorcés depuis déjà un moment, j’alternais un week-end sur deux chez l’un et chez l’autre, et la semaine, j’étais chez ma mère : sauf le mardi. Ce mardi-là, il faisait très beau, et encore très chaud. Mon père avait une Fiat Punto jaune décapotable, unique en son genre, très remarquable, très années 90... J’étais au CE2, j’avais huit ans et demi (très important le demi à cet âge-là). Il vint me chercher, en voiture donc, et sur le chemin, court mais escarpé, qui nous séparait de la maison, mon père m’annonça que deux avions étaient rentrés dans des tours. Un peu naïf, encore en sueur après mes parties déchainées d’épervier – un drôle de nom pour un drôle de jeu – dans la cour, je lui demandai : « Comment ça dans des tours ? Dans des tours de contrôle ? Au bout de la piste ? » Ma foi, avec du recul, cette question ne me parait pas tout à fait insensée, ni bête, pour un enfant de huit ans et demi. Non ? Qu’iraient faire des avions dans des tours, d’une part ? Et d’autre part, s’ils se trouvaient dans tours, pourquoi en serait-ce d’autres que des tours de contrôle ? C’est le seul dialogue qui me revienne de cette journée. La soirée, je l’ai passée devant la télé, devant PPDA ou peut-être Pujadas. Peu importe, ce n’était pas eux que je regardais, c’étaient ces images tout droit sorties d’un film pour moi. J’avais du mal à comprendre ce qu’il se passait vraiment même si je comprenais que c’était une catastrophe, au sens propre. Je sentais que ce n’était pas du tout normal. La preuve en est que je me rappelle mieux de ce jour que de n’importe quel autre jour avant mes dix ans. Mais j’aurais du mal aujourd’hui à vous dire ce que mon père en disait et en pensait à l’époque. Je me rappelle, le jeudi, à midi, faire une minute de silence avec mes copains, dans la cour, sous un soleil de plomb, ce soleil typique d’un mois de septembre niçois, quand on pense que l’été est fini alors qu’il explose. On y avait réuni toute l’école, instituteurs comme élèves. Il y avait même les « dames de la cantine ».

Comme tous les autres jours de la semaine, on ne venait pas me chercher à 16h30 à la sortie de l’école, je profitais du petit temps de récréation jusqu’à 17h puis j’allais à « l’étude » jusqu’à ce qu’on vienne me récupérer. Pour autant, le mardi était un jour spécial pour moi. Mes parents étaient divorcés depuis déjà un moment, j’alternais un week-end sur deux chez l’un et chez l’autre, et la semaine, j’étais chez ma mère : sauf le mardi. Ce mardi-là, il faisait très beau, et encore très chaud. Mon père avait une Fiat Punto jaune décapotable, unique en son genre, très remarquable, très années 90... J’étais au CE2, j’avais huit ans et demi (très important le demi à cet âge-là). Il vint me chercher, en voiture donc, et sur le chemin, court mais escarpé, qui nous séparait de la maison, mon père m’annonça que deux avions étaient rentrés dans des tours. Un peu naïf, encore en sueur après mes parties déchainées d’épervier – un drôle de nom pour un drôle de jeu – dans la cour, je lui demandai : « Comment ça dans des tours ? Dans des tours de contrôle ? Au bout de la piste ? » Ma foi, avec du recul, cette question ne me parait pas tout à fait insensée, ni bête, pour un enfant de huit ans et demi. Non ? Qu’iraient faire des avions dans des tours, d’une part ? Et d’autre part, s’ils se trouvaient dans tours, pourquoi en serait-ce d’autres que des tours de contrôle ? C’est le seul dialogue qui me revienne de cette journée. La soirée, je l’ai passée devant la télé, devant PPDA ou peut-être Pujadas. Peu importe, ce n’était pas eux que je regardais, c’étaient ces images tout droit sorties d’un film pour moi. J’avais du mal à comprendre ce qu’il se passait vraiment même si je comprenais que c’était une catastrophe, au sens propre. Je sentais que ce n’était pas du tout normal. La preuve en est que je me rappelle mieux de ce jour que de n’importe quel autre jour avant mes dix ans. Mais j’aurais du mal aujourd’hui à vous dire ce que mon père en disait et en pensait à l’époque. Je me rappelle, le jeudi, à midi, faire une minute de silence avec mes copains, dans la cour, sous un soleil de plomb, ce soleil typique d’un mois de septembre niçois, quand on pense que l’été est fini alors qu’il explose. On y avait réuni toute l’école, instituteurs comme élèves. Il y avait même les « dames de la cantine ».

Je suis un enfant du 11 Septembre 2001.

Mercredi 7 Janvier 2015, à 20h02, je suis devant TF1 et je pleure. J’ai été surpris par mes propres larmes. Vraiment. Je pleure sans comprendre pourquoi ce que dit François Hollande me fait tant pleurer. Et surtout pourquoi je pleure maintenant alors que ça fait des heures que je suis par les notifications de mon smartphone le décompte macabre et la course-poursuite qui s’engage. En fait, je vois deux personnes à la fois : le président mais aussi un homme à la voix nouée. Habituellement, je porte peu de considération à cet homme et beaucoup plus à son statut et à ce qu’il représente, et jamais je n’aurais pu penser qu’un jour il me ferait pleurer. Mais là, je vois un homme triste et qui me rend triste. Et je vois un président dont la République a été transpercée par une longue lame que personne n’a encore retirée, comme une Excalibur plantée dans ce rocher qu’est la liberté d’expression.

Mais peu importe qui est Charlie, je suis Charlie parce ils étaient plus que des journalistes : ils étaient les représentants des valeurs d’une République qu’ils s’amusaient sans cesse à caricaturer, à critiquer et à secouer pour que d’un coup de pied au cul, elle tire de bonnes leçons de ses défauts. Ils étaient le symbole vivant de cette pauvre liberté d’expression, à qui l’on fait dire tout et n’importe quoi, qu’on tire dans tous les sens, qu’on sort à la moindre occasion pour justifier la moindre connerie que le moindre esprit a produite…

J’ai été abonné près de deux ans à Charlie Hebdo au lycée. Je le reconnais, je ne comprenais pas toutes les références et tous les dessins, souvent trop fins pour mon âge et pour quelqu’un qui ne suit pas avec assiduité l’actualité. Mais j’adorais avoir ce journal en mains, un journal sans pub et sans muselière. Je ne savais même pas que c’était un journal d’extrême-gauche. Pour moi c’était juste un journal de provocateurs, je ne réfléchissais même pas à leur bord politique, parce que pour parler franchement, à 15 ans je n’y comprenais rien.

Mais j’ai des regrets à exprimer à propos de tout ce qu’il s’est passé entre le mercredi 7 et le lundi 12. Des regrets qui sont nés de tout ce que j’ai entendu, des conversations que j’ai eues mais aussi de tous les éléments que j’ai avancés au-dessus. C’est dommage qu’on doive attendre ce genre d’événements tragiques pour voir renaître l’attachement profond des Français à leur pays, l’attachement profond de notre pays à la liberté d’expression et à celle de la presse, pour voir resurgir d’entre les morts un sentiment patriotique fougueux exprimé par tous et partout, et surtout pour que la France se soulève comme un seul homme. C’est dommage qu’on doive attendre qu’une bande de fanatiques tuent sur notre sol pour que tous les Français, blacks, blancs, beurs, se rappellent qu’il existe, le temps d’un instant, un drapeau, un hymne, un peuple et une République qui nous représentent tous et dont nous faisons tous partie que l’on soit musulman, juif, chrétien, athée, gay, hétéro, vieux, jeune, immigré d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Pologne, du Maghreb, d’Afrique noire ou d’Asie orientale. Mais comme à Valmy en 1792 ou à Châteaudun en 1870, la France n’est jamais aussi forte que quand on la blesse dans sa chair. Là, elle est prête à se soulever pour ses libertés, quelque soit l’espoir qui lui reste de triompher. Cette France libre, cette France des Révolutions, cette France qui gueule, qui fait grève et qui décapite ses despotes, ne sait malheureusement s’unir sous un seul étendard que quand elle sent que l’ennemi qui l’attaque ne défend pas les mêmes valeurs qu’elle, que cet ennemi soit français ou non. L’Union sacrée ne se forme que par réflexe de survie : elle est éphémère et je le regrette.

Evidemment qu’on est tous Charlie, mais comme l’a très justement dit Audrey Pulvar, que je ne porte pourtant pas tout le temps dans mon cœur, j’aurais aimé qu’on soit tous Charlie quand ils ont publié les caricatures de Mahomet, j’aurais aimé qu’on soit tous Charlie quand on les a traînés en justice pour ça, j’aurais aimé qu’on soit tous Charlie quand Philippe Val a été agressé, j’aurais aimé qu’on soit tous Charlie quand leurs locaux ont été volontairement incendiés et j’aurais aimé qu’on ne se réveille pas à cause d’un énième coup de canon, plus fort que les autres et qui n’avait plus rien d’une sommation.

Avant de conclure, je voudrais commenter les paroles désabusées de Luz au sujet de l’avenir du journal. Pour lui, il est évident que cet élan de solidarité est beau mais il ne veut pas qu’on oublie sa condition éphémère au milieu d’une quête de solution à long terme. Pourtant, comme il le dit : Charlie continuera mais il le sera de manière forcée. Comment pourrait-il en être autrement puisque le journal est devenu un symbole beaucoup trop important ? Il regrette qu’à partir de cet événement et de sa médiatisation mondiale, ce soit le symbole que représente le journal qui le fasse survivre et plus son but initial qui était de subvertir et de provoquer.

Je ne suis pas d’extrême-droite, je ne suis pas d’extrême-gauche, je ne suis pas entre les deux, je suis où vous voulez, mais j’aime ma République, j’aime ma Marseillaise et j’aime ma France. Mais putain, je les aime quoiqu’il arrive, je les aimais avant le 7 Janvier et je les aimerai après !

Je pense que si j’avais été plus grand le 11 septembre, j’aurais autant pleuré que le 7 janvier. Ou alors, c’est peut-être précisément parce que j’étais petit le 11 septembre que j’ai pleuré le 7 janvier.

C'est le monde à l'envers ! (... Enfin, la France à l'envers)

Par Camille C.

Quand on a vécu en France depuis sa naissance et que l’Angleterre a été la destination la plus lointaine où l’on est allé (à ma décharge, c’était en partant du sud de la France), se retrouver dans un avion pendant douze heures et atterrir au Japon, c’est un peu un choc. Pendant trois semaines, j’ai eu les yeux grands ouverts, constamment saisie par l’étonnement et l’émerveillement et ce que j’ai pu constater, c’est que, finalement, pour un certain nombre de choses, le Japon c’est la France à l’envers, ou alors la France c’est le Japon à l’envers. Cela pourra vous paraître des détails, mais ce n’en sont pas moins des signes de l’altérité et de l’ailleurs. Permettez-moi de vous guider dans un petit périple au pays du Soleil Levant pour découvrir quelques contraires et différences par rapport à la France.

Lorsque l’on atterrit à l’aéroport de Narita, il faut un peu plus d’une heure de route (quand il n’y a pas de trafic) pour rejoindre Tokyo. Le phénomène contraire qui nous paraît le plus banal est certainement le sens de circulation. Comme les Anglais, les Japonais conduisent à gauche avec le volant à droite. Rien de très original pour l’instant. Il est amusant de constater que le sens de circulation des voitures influe sur notre circulation pédestre : en France, lorsque nous prenons un escalier mais surtout un escalator, nous nous plaçons naturellement à droite. Et si nous ne le faisons pas, nous nous exposons au risque de nous faire réprimander par une personne (un Parisien pressé, pour prendre un exemple tout à fait aléatoire) qui souhaite nous dépasser. A Tokyo, si on est fainéant, on se place à gauche, si on est pressé, on dépasse par la droite, si on gêne tout le monde en se plaçant dans la mauvaise file, je ne sais pas ce qui l’emporte entre la politesse légendaire des Japonais ou leur possible impatience dans une ville qui va à cent à l’heure, entre leur indulgence pour les pauvres gaijin (étrangers) que nous sommes ou leur agacement face aux satanés gaijin que nous sommes. Notons que, curieusement, dans le sud et l’ouest de l’île, les Japonais adoptent le sens qui nous est le plus familier en ce qui concerne les escalators : ils se placent à droite et dépassent par la gauche.

Une fois arrivé dans la capitale, l’on se sent tout petit dans l’immensité urbaine, fasciné par l’arc en ciel des lumières qui illuminent la nuit. On déambule et puis, au détour d’une rue, on tombe sur un étonnant pictogramme sur le trottoir, avec une légende inscrite en japonais, en chinois, en coréen et en anglais au cas où le dessin ne suffirait pas. Il est interdit de fumer dans la rue. Mais pas dans les restaurants, bars et autres lieux de ce genre. L’inverse exact de la France. Autrement dit, ce n’est pas grave si on se fait enfumer dans un espace clos, tant que l’on ne se fait pas enfumer dans un espace ouvert ! Que les fumeurs se rassurent, il existe des zones fumeurs sur certains trottoirs. Au détour d’une autre rue, on peut tomber sur un konbini, ce qui nous arrange bien car on a une petite faim. Il ne s’agit pas de consommer les nourritures immatérielles d’un site web bien connu mais des nourritures bien terrestres, car un konbini (abréviation japonaise adaptée de l’anglais convenience store) est une supérette qui peut se trouver à tous les coins de rue à Tokyo. Il fait nuit, il est vingt-deux heures passées ? Peu importe, un konbini est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est loin des débats sur l’ouverture des magasins le dimanche et des conséquences sur les employés. Bref, vous entrez dans ce petit temple de la consommation et décidez de vous rassasier avec des onigiri, communément appelés boulettes de riz en français, même si on pourrait plutôt dire « pyramides de riz » étant donné la forme triangulaire. Et là, stupeur, la date de péremption indique 15.04.08 ! Et voilà l’un des autres contrepieds que le Japon prend par rapport à la France : les dates de péremption donnent l’année, le mois puis le jour, contrairement à notre système de datation.

Lorsqu’on est bien repu, on décide de prendre le bus pour aller faire un peu de tourisme. Pour cela, je vous téléporte à Kyoto car je n’ai pas pris le bus à Tokyo, donc j’ignore si le système de transports marche exactement de la même façon dans les deux villes. Quoiqu’il en soit, quand on prend le bus à Kyoto, on monte par l’arrière du bus et on descend par l’avant. Ici, point de « je monte, je valide », mais plutôt « je valide, je descends ». Car vous payez et validez votre ticket seulement quand vous souhaitez descendre (à l’avant, donc). Hors du bus, allons dans une librairie (ça c’est du tourisme !) C’est bien sûr une pirouette de ma part pour en venir à un autre élément qui est bien connu pour être l’inverse de chez nous. Alors que nous écrivons et lisons des lignes horizontales de gauche à droite, les Japonais écrivent et lisent des lignes verticales de droite à gauche… mais ils écrivent et lisent aussi horizontalement de gauche à droite.

C’est ici que notre périple s’achève dans ce Japon qui s’offre sous certains aspects comme miroir de la France. C’est tout ? Non, en réalité, j’ai repéré bien d’autres choses et la liste n’est certainement pas exhaustive. Voici, pour finir, un petit pot-pourri. Pour compter, les Japonais ne lèvent pas les doigts de leur main au fur et à mesure qu’ils énumèrent les chiffres, ils les replient. Lorsqu’ils commencent à compter, leur main est ouverte alors que notre poing est fermé. Pour verrouiller une porte (en tout cas, là où je logeais), il faut tourner la clé vers la gauche et non pas vers la droite[1]. Se moucher est impoli au Japon, en France on ne supporte pas les gens qui reniflent faute de se moucher. Une carte (bleue, de visite…) est tendue à quelqu’un au moyen d’une seule main en France, au Japon elle s’échange en étant tenue des deux mains. J’ai lu[2] qu’au théâtre, on dit qu’un personnage « entre » quand il sort de la scène et qu’il « sort » quand il entre sur scène au Japon, en France un personnage « entre » sur scène et « sort » de scène. J’ai aussi lu[3] qu’au Japon, une scie s’utilise de manière inversée par rapport à ce dont nous avons l’habitude : le mouvement ne va pas en avant puis en arrière, mais d’abord en arrière puis en avant. A moins que ce ne soit l’inverse ?

[1] Expérience récente : j’ai découvert que les toilettes du Grand Palais à Paris se fermaient en actionnant le loquet vers la gauche. Je réclame une enquête approfondie sur les systèmes de verrouillage des portes !

[2] Au Japon ceux qui s’aiment ne disent pas je t’aime, Elena Janvier, Arléa, 2011. Petit livre très amusant sur les différences culturelles entre le Japon et la France.

[3] Ibid.

Par Camille C.