Géopolitique

Crise ukrainienne : quelle guerre pour quelles frontières ?

Par Bryan S.

Et pourquoi nous haïr, et mettre entre les races

Ces bornes ou ces eaux qu’abhorre l’œil de Dieu ?

De frontières au ciel voyons-nous quelques traces ?

Sa voûte a-t-elle un mur, une borne, un milieu ?

« La Marseillaise de la Paix » A. de Lamartine

Un ami m’a récemment demandé de lui expliquer simplement et synthétiquement la crise Ukrainienne, ses tenants et ses aboutissants. J’avoue que de prime abord et malgré le flux d’informations quotidiennes qui nous inonde sur le sujet, il m’a été particulièrement difficile de donner une réponse immédiate à sa requête. La facilité et les représentations collectives me pousseraient à lui dire que ce conflit n’est que le fruit de l’impérialisme russe renaissant incarné par ce diable de Vladimir Poutine, dictateur monstrueux ou tout du moins dirigeant autoritaire, qui bafoue chaque jour un peu plus les libertés individuelles, les Droits de l’Homme, la Morale, et qui ne cherche que l’affrontement avec le monde occidental afin de faire ressurgir des tréfonds de l’Histoire la Guerre Froide qui marqua les grandes heures de son pays. pourtant après mure réflexion j'ai tendance à croire, que ce conflit, plus qu'un affrontement purement idéologique, est avant tout une question de Frontières.

Un ami m’a récemment demandé de lui expliquer simplement et synthétiquement la crise Ukrainienne, ses tenants et ses aboutissants. J’avoue que de prime abord et malgré le flux d’informations quotidiennes qui nous inonde sur le sujet, il m’a été particulièrement difficile de donner une réponse immédiate à sa requête. La facilité et les représentations collectives me pousseraient à lui dire que ce conflit n’est que le fruit de l’impérialisme russe renaissant incarné par ce diable de Vladimir Poutine, dictateur monstrueux ou tout du moins dirigeant autoritaire, qui bafoue chaque jour un peu plus les libertés individuelles, les Droits de l’Homme, la Morale, et qui ne cherche que l’affrontement avec le monde occidental afin de faire ressurgir des tréfonds de l’Histoire la Guerre Froide qui marqua les grandes heures de son pays. pourtant après mure réflexion j'ai tendance à croire, que ce conflit, plus qu'un affrontement purement idéologique, est avant tout une question de Frontières.

Ainsi, le conflit Ukrainien pose de façon très nette la question qu’on a jusqu’alors jamais résolue : celle de la frontière de l’Europe, ce sous-continent ne se distinguant de façon pas aussi nette qu’on voudrait le penser du continent eurasiatique. Si les frontières occidentales de l’Europe ne laissent planer aucun doute, il n’en est pas de même de sa marge orientale, dont les limites ont pu évoluer au fil des siècles ; ce qui tend à remettre en question cette définition donnée par le grand Général, d’une Europe « de l’Atlantique à l’Oural ».

Je me souviens d’une citation du regretté Jacques Le Goff (Jack pour les intimes) qui fut le support de ma première grande dissertation d’histoire disant que « l’Europe est née au Moyen-âge ». Celle-ci démontrerait que l’Europe ne correspond pas seulement à une réalité géographique, mais davantage a un construit cognitif, une représentation mentale, reposant sur une Histoire, une culture et des valeurs communes. On doit alors comprendre que les frontières naturelles faites par la volonté de Dieu ou de la Nature, de fleuves de montagnes et de mer, qui sont pour nombre d’entre nous une évidence, ne sont qu’un mythe dépourvu du moindre sens. Pas une discontinuité géographique, ne justifie à elle-seule de faire frontière, de marquer la limite entre deux territoires. La frontière n’est qu’humaine et est le résultat de la volonté d’un groupe de se distinguer de son voisin, de déterminer une ligne qui sépare son chez lui, son territoire c’est-à-dire un espace qu’il s’est approprié, de chez les autres. D’ailleurs si on s’appuie sur l’Histoire, on remarque que la limite de l’Oural comme frontière européenne, n’a été déterminée qu’au début du XVIIIème par Pierre le Grand, Tzar de Russie et son géographe que bien évidemment tout le monde connaît Tatichtchev, ces derniers désirant via l’imposition de cette nouvelle frontière ancrer leur Empire dans l’Europe Occidentale, afin d’intégrer le jeu des Royaumes européens.

Diantre que c’est ironique sachant qu’aujourd’hui c’est l’élargissement de l’Europe qui pourrait être responsable de la crise ukrainienne.

Mais alors, me diriez-vous, où se situait auparavant la Frontière du continent Européen ? C’est certainement ça le plus intéressant, la limite séparant l’Occident de l’Orient, était une démarcation essentiellement religieuse provoquée par le Grand Schisme de 1044, distinguant l’Europe catholique du monde orthodoxe, auquel appartenait l’actuelle Ukraine. De ce fait, les frontières européennes telles qu’on nous les a apprises à l’école ne sont pas plus évidentes aujourd’hui, qu’elles ne l’étaient il y a trois siècles, et ne sont qu’une facilité intellectuelle, permettant à l’écolier de se représenter rapidement et simplement le continent sur lequel il vit.

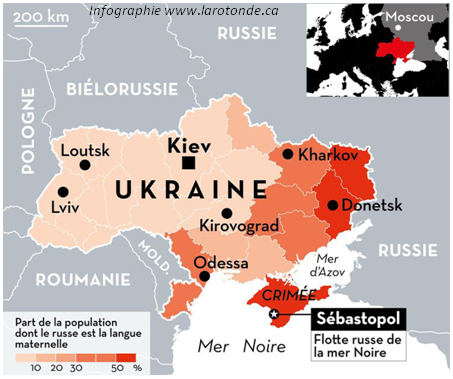

Mais revenons à notre principale préoccupation qui est de comprendre la crise ukrainienne. Il apparaît aujourd’hui que l’Ukraine se trouve déchirée entre deux mondes auxquels elle a historiquement et culturellement tout autant de raisons d’appartenir ; d’un coté le monde russe, auquel elle a été si longtemps rattachée voir soumise, de l’autre le continent européen qu’on a tendance à confondre avec l’Europe institutionnelle que représente l’Union Européenne, et qui si on se fie à ce que l’on entend autour de nous lui promet un avenir radieux et des lendemains qui chantent. La question qui se pose alors est : l’adhésion à l’un implique-t-il nécessairement le rejet de l’autre ?

En se référant à l’adhésion des anciennes républiques populaires et pays baltes à l’Union Européenne en 2004, on remarque que leur intégration à l’UE s’est faite en parallèle à leur entrée dans l’OTAN, organisation où les Etats-Unis d’Amérique exerce un leadership incontestable. Et c’est en réalité cela qui fait tant craindre au Kremlin un rapprochement entre l’Ukraine et l’UE, qui ne veut pas voir l’OTAN s’étendre jusqu'à ses portes, d’autant plus que d’anciennes Républiques soviétiques et pays voisins ont déjà franchit le pas vers l’Occident.

C’est pourquoi ce conflit entre deux sphères d’influence fait ressurgir le spectre de la guerre froide, d’un conflit de blocs, de civilisations ; qui transparaît de plus en plus dans les discours de nos dirigeants politiques, qui ne craignent pas de s’appuyer sur un manichéisme aussi facile que dépassé. S. Huntington qui rejetait l’idée d’un monde unipolaire post guerre froide, évoquait dans Le choc des civilisations et la refondation de l’ordre mondial , le repli non pas national ou ethnique mais civilisationnel résultant de l’éclatement des blocs. Pour le cas de l’Ukraine nous aurions donc affaire à un conflit entre deux ensembles, la civilisation occidentale d’un coté et la civilisation orthodoxe. On note d’ailleurs que plus les pays occidentaux (les gentils dans notre modèle manichéen) font preuve de fermeté dans leur opposition contre le voisin russe, plus ce dernier s’éloigne de l’Europe, radicalise ses positions et se replie sur lui-même en provoquant de fait la construction d’un nouveau rideau de fer. C’est d’autant plus dommage que jusqu’à présent cette position intransigeante n’a pas permis de résoudre durablement la crise ukrainienne alors que de chaque coté on sait combien l’affrontement direct serait synonyme de destruction mutuelle. En ce sens on est dans la même situation mentionnée par Raymond Aron pour désigner la Guerre froide, entre paix, ou ici plus vraisemblablement, intégration impossible et guerre improbable ; c’est pourquoi la coopération entre les deux camps est nécessaire pour permettre le retour à la normal en Ukraine.

Pour finir, j’aimerais citer Vaclav Havel ancien dirigeant tchèque, qui en rappelant que les conflits trouvaient leur origine dans des querelles de frontières, et la conquête ou la perte de territoire, affirmait que « le jour ou nous conviendrons dans le calme où se termine l’UE et où commence la Fédération de Russie, la moitié de la tension entre les deux disparaîtra. »

Pour finir, j’aimerais citer Vaclav Havel ancien dirigeant tchèque, qui en rappelant que les conflits trouvaient leur origine dans des querelles de frontières, et la conquête ou la perte de territoire, affirmait que « le jour ou nous conviendrons dans le calme où se termine l’UE et où commence la Fédération de Russie, la moitié de la tension entre les deux disparaîtra. »

Le conflit ukrainien rappelle de la plus sanglante des manières, la nécessité de rediscuter et de débattre de l’avenir que nous voulons donner à l’Union Européenne et des limites orientales de notre continent. Cette crise nous oblige également à réfléchir à sa possible expansion, en ne se limitant pas seulement à la question de la possible adhésion de la Turquie et en remettant en perspective la conception américaine d’une Europe englobant tout le continent sauf la Russie, qui ne n’impliquerait actuellement qu’une résurgence du « containment » mis en place par le bloc occidental au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui plus que jamais il est indispensable de dépasser le concept de frontière comme ligne de séparation et ou d’affrontement entre deux ensembles, et de se diriger vers l’idée de frontière comme interface, espace ouvert permettant l’échange et la discussion.

De façon certainement naïve et insouciante, je crois que l’Ukraine peut devenir cette interface, ce pont entre les deux civilisations, qui ne sont pas nécessairement des ennemis héréditaires. Pour y arriver, nous devons impérativement dépasser les idées préconçues, les préjugés et les fausses perceptions que nous entretenons envers notre voisin russe et leur dirigeant, qui handicapent toute possibilité de compromis et de future coopération.

Par Bryan S.